Feliz año a todos y a todas, pero no prometáis nada, total, no lo vais a cumplir.

PD: ¿Cómo serían las campanadas en este escenario daliniano? Seguro que con uva y cava, no.

Sitio dedicado a la contradicción, al surrealismo, a la diáspora, a la sinécdoque, al electrocardiograma y al chuletón de buey.

.JPG)

Nunca me han gustado los eufemismos. Indican que estás hablando con alguien que te quiere esconder algo, no te da toda la información que, quizá, deberías o te gustaría saber. En los aviones siempre hablan de ponerse el chaleco en caso de emergencia. A ver, si me defeco encima, tengo una emergencia. Ponerme un chaleco no me soluciona nada, más bien me pone en un aprieto aún peor. Con lo de “emergencia” se refieren a un piño a tropocientos mil pies de altitud (qué raritos, contar con pinreles) tan brutal que es mejor meterle mano a la persona que tengas al lado, llamar a tus enemigos y decirles todo lo que piensas o aprovechar para beberte todas las botellitas de licor del minibar, antes que ponerse un maldito chaleco amarillo que encima no puedes hinchar dentro del avión.

Qué nadie se alarme por eso, no encontraréis chaleco salvavidas, sino una bolsa de madalenas caducadas. Es un recurso que tienen las compañías para vengarse ya que nadie hace ni caso a las azafatas cuando explican que tienes varias salidas de emergencia a los lados. Bueno, una vez dejé de hojear el periódico y presté atención, entonces la azafata afirmó que el chaleco se puede inflar soplando por unos tubitos de todo a cien que lleva pegados con Imedio. ¡Por Dios! ¿Y después se extrañan de la desatención de la gente? En realidad, podrían ponder un espectáculo de estriptis o a un monologuista, seguramente captarían más la atención (y el asombro) de los pasajeros.

Después te explican lo de la despresurización. Tranquilos, caerán mascarillas de oxígeno que te salvarán la vida. Chorradas. Algunas sólo suministran helio y acabas pidiendo ayuda como los pitufos. Las demás están conectadas al WC para que, con los efluvios, te desmayes y dejes de incordiar con tu repetitivo grito de “Vamos a morir”. Más tarde, después de estas explicaciones reparten la prensa. Antes existía la democracia y todo el mundo podía disponer de un ejemplar (todos, menos los de las últimas filas). Ahora nada de nada. Cuando se acaban las filas de business class, el uniformado de turno da mediavuelta y cierra las cortinas. ¡Pero bueno! ¿Qué es este clasismo? ¿Acaso los turistas olemos mal, o tenemos menos ansias lectoras? O todos, o nadie.

El nombre de la categoría me da que pensar. Si te vas a Egipto (por ejemplo) con tu cámara, tu gorro y tus chanclas con calcetines, pero viajas en business, ¿te verás obligado a dedicarte a los negocios al llegar? Y un tiburón de las finanzas, o un empleado trajeado que viaje en clase turista, ¿debería comprarse una cámara, una camisa estampada con atardeceres tropicales y un sombrero mejicano y turistear al llegar a su destino dejando sus quehaceres oficiniles abandonados al tun tun? De la misma manera que la respuesta para los dos preguntas es no, exijo desde aquí el reparto generalizado de prensa ¡hombre! Y también unas tapas y unas cañitas.

Así te darían igual los retrasos, una de las lacras de la aeronáutica. Además de llegar tarde a tu destino, no puedes aprovechar el tiempo del retraso en nada. N-A-D-A. A no ser que practiques la meditación profunda o te diviertas mirando las pantallas que anuncian los vuelos, un aeropuerto es uno de los lugares más aburridos que existen. Aunque quizá sólo lo sea para mí. Y es que antes de volar (les escribo estas líneas desde un MD-88 de Iberia cubriendo el trayecto BCN-PMI), justo cuando han avisado por megafonía de que se podía embarcar, todos han corrido hacia la puerta número 21 como posesos. Sólo puede significar dos cosas:

1- Nadie se ha enterado aún de que los asientos van numerados

2- Sin nadie proponerlo, de forma tácita, se han creado unas diversiones aeroportuarias para matar el tiempo y yo me quedado excluido de su comprension. Me imagino que ganaré el primero que entre en el avión, premio harto contraproducente ya que la espera dentro del aparato es mucho peor.

Les dejo que estoy a punto de aterrizar en Palma. Me despido no sin antes pedir a los pasajeros que viajan en el avión que no aplaudan al tocar tierra que esto no es el circo, ni un programa de Buenafuente (¡déjenle hablar! Pueden reírse sin aplaudir) y, total, el piloto se pondrá en huelga en menos que canta un gallo. De todas formas, feliz vuelo.

Saturno se levantó ese día con un hambre atroz. “Madre mía, qué agujero tengo en el estómago”, pensaba. Fue a su cocina y se preparó un bocata de chóped de metro y medio. Ése es el cuadro original, pero Goya estaba graciosillo y pensó: “Le voy a dar el cambiazo en el lienzo. Esto está quedando de muerte”. Un guasón el tío.

Si es que hay momentos en que el hambre es tan grande que te remueve las tripas. Serías capaz de comerte a una persona. Pones cara de loco, te quedas en bolas y, en una habitación a oscuras, le arrancas la cabeza de un mordisco al primero que te parezca apetitoso. En este caso, tu hijo. Con un poco de suerte te verá un pintor famoso y en cosa de días estarás expuesto en el Prado o en la National Gallery, un sitio de estos donde está repleto de estudiantes que han ido obligados y turistas poniendo cara de “Pero si mi sobrino de cinco años dibuja mejor”.

Ya sabéis, alejaos de la multitud –y de vuestros hijos- cuando tengáis hambre.

Entré en un vagón que estaba vacío. Me encontraba solo, vestido con un traje de un difunto, metido dentro de una caja metálica y bajo tierra. Demasiado fúnebre. Traté de imaginarme otras relaciones menos escabrosas, pero entonces se me ocurrían ideas pornográficas que no hacían más que empeorar la situación. ¿No será el metro un pene metáforico y los pasajeros espermatozoides ignorantes de su condición fecundadora?

La constante analogía muerte-sexo en la que me hallaba me dejó un poco aturdido. Al llegar al tanatorio, una chica de cara pálida, gestos inactivos y mirada mortecina, se dio cuenta de mi estado y me ofreció un vaso de agua. Su manera de vestir denotaba claramente una oscura devoción que me era familiar. Estaba seguro de que esa falda y esa rebeca pertenecían a algún familiar suyo ya fallecido. Su apagada voz me envolvió rápidamente.

- Está usted pálido. ¿Quiere un vaso de agua?

- Sí, por favor. Es que las mezclas entre erecciones y cadáveres me dan náuseas.

En lugar de extrañarse, abofetearme o llamar a un manicomio, esa chica de aspecto volátil y etéreo me dedicó una especie de sonrisa que combinaba complicidad y erotismo, aunque tenía algo de siniestra. Julia, así me dijo que se llamaba, desprendía un aroma muy extraño. Era difícil distinguir si pertenecía a la dimensión de los muertos o los vivos. Pero me gustaba y presentía que ella me iba a cambiar el día.

La acompañé a un parque que rodeaba esa ciudad mortuoria y, sin apenas darme cuenta, me abrazó y nos fundimos en un único cuerpo durante un breve instante que, paradójicamente, duró una eternidad.

Melancolía y poder eran las sensaciones que me golpeaban. Melancolía por la muerte, por su muerte. Poder por saber que mi vida permanecía intacta aunque, de hecho, más tarde se convertiría en conocimiento de que algún día me pasaría lo mismo.

¿Cómo hay que ir vestido a un entierro? Tengo la extraña sensación de que en estos acontecimientos sociales que solemos considerar rutinarios siempre me visto o actúo de alguna forma inadecuada y acabo convirtiéndome en el centro de interés. Debe ser algun tipo de envidia o devoción hacia los muertos que he escondido por algún lugar de mi cerebro. ¡Vaya! Siempre llego tarde.

Por suerte desenterré un traje oscuro de mi abuelo que más o menos se acoplaba a mis accidentes corporales. Al vérmelo puesto observé que quizá era un poco macabro, a pesar de que nadie lo supiera, acudir a un entierro con el traje de un muerto. De hecho, esa idea me empezaba a gustar. Podría establecer una relación de complicidad que sólo conoceríamos el cadáver y yo. Ya podía notar la excitación invadiendo mi cuerpo, al mismo tiempo que la náusea. Las prisas desvanecieron esas imágenes, por lo que me apresuré a coger el metro.

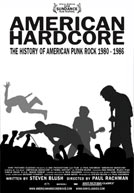

Cita ineludible para los que Chenoa, El Canto del Loco, Bisbal y demás excrecencias sonoras no significan música, sino ruido.

Una paradoja se produce cuando se encuentran dos afirmaciones que se destruyen mutuamente. Es algo que es, pero no puede ser. Por esta definición, debería reducirse al mínimo en aras del progreso, la felicidad u otro fin encomiable. Sin embargo, éste es un fenómeno que caracteriza al ser humano y sus relaciones con los demás, con el entorno e incluso consigo mismo. Los contrasentidos rigen una buena parte de los impulsos de la humanidad, quizá sea por eso que la incomprensión colectiva esté presente por todas partes.

Observo que, últimamente, una de las mayores contradicciones presentes es que las personas que viajan en esa nueva palabra que hemos aprendido, cayuco, se mueren de hipotermia, cuando, en realidad, se dirigen hacia un país que se encuentra en alerta por el calor. Fallecen por un frío terrorífico, pero creo que también les influye el pavor del desamparo. Al mismo tiempo, es raro, porque han tenido el inmenso coraje de embarcarse en esas barcazas, sin fecha de llegada ni garantía alguna de éxito. Unos valientes muertos de miedo.

Todas las noticias que la inmigración produce, destilan un cierto halo de homogeneidad. Son tan parecidas entre ellas que acaban por convertirse en ruido lejano. Como los atentados en Irak o las escaramuzas en Oriente Medio. Ese murmullo uniforme contrasta con la diversidad de casos, de caras, de personas, de condiciones vitales que conforman el contenido de esas noticias clónicas. Precisamente, en Oriente Medio choca la proximidad geográfica de los países en conflicto, limítrofes unos con otros, y su eterna e insalvable lejanía política.

Pese al frío de la noche en el mar, los inmigrantes siguen llegando y algunos continúan muriendo en su búsqueda del calor. No buscan el del termómetro, sino el humano. Mientras tanto, en tierras tan lejanas, que a muchos ni siquiera les importa no saber situarlas en el mapa, los enfrentamientos armados continúan entre vecinos, a veces conocidos, y todos seguimos ignorando y olvidando unas noticias que, paradójicamente, nos afectan y horripilan a todos.

Hace tiempo que Marbella sufre un ataque de irrealidad. Para aquellos residentes en otras localidades, esa ciudad destila una curiosa variante de anarquía: nadie manda pero, al mismo tiempo, se rige por una suerte de leyes propias que se transmiten en forma de billete. Nada de traspaso oral o escribanos eruditos. Prima el trapicheo, el mangoneo, las tapaderas y todas las variantes posibles de estos sofisticados métodos. Welcome to the jungle. We got everything you want. Honey, we know the names.

Se equivocó Calderón. Marbella es sueño. Y produce monstruos, sobretodo en forma de alcaldes. Obviando al que descansa (suponemos que en paz) dos metros bajo tierra, su sucesor, Julián Muñoz, es digno de esta aberración onírica. De todas formas, no creo que esté ahora en prisión, con sus iguales, por malversación (¿Será un antónimo de conversación?). Lo habrán detenido por callo malayo, digo yo. Todo en él es un esperpento, no puede ser real. Esa camisa abierta con el collarcico dorado en el pecho, esos pantalones por las axilas, ese bigote atroz, esos modales ausentes y, sobretodo, ser pareja de Chewbacca.

Ya saben de quién hablo. Si aún no lo pillan, comparen la similitud de los alaridos y la cantidad ingente de pelo del personaje de ficción y el real. ¿O son los dos de ficción? (Para los legos en Star Wars, sustituid Chewbacca por el Yeti y tendréis una comparación análoga). Tal cantidad de pelo debería utilizarse de forma altruista, donándolo a asociaciones de calvos o empresas de pelucas. Con una sola patilla del calibre pantojil, 100 millones de melones lisos, como mínimo, reverdecerían para desánimo y recesión de Propecia y Minoxidil. Una revolución estética digna de originarse en Marbella, cuna de lo irreal.

Quizá habría que analizar los caprichos de esta urbe desde otra visión. Fraccionarlo todo, coger parte por parte y darle la vuelta, analizarlo desde otro ángulo, como hacían los cubistas. Con razón el aeropuerto toma el nombre del máximo precursor de esa extraña y fascinante manera de plasmar la realidad, Pablo Ruiz Picasso. Porqué… ¿acaso no es extraña y fascinante esta ciudad ficticia?

Con motivo de la visita de Ratzinger-Z a Valencia para asistir al Encuentro de Familias (considerarán a los demás comunas hippies o grupúsculos de invertidos), pudimos oír al ínclito secretario general del PP, Ángel Acebes, aullar en los medios diciendo que Zapatero tenía la intención de ofender y provocar a los católicos ya que no había asistido a la misa del bávaro en cuestión. Viene siendo habitual que el partido azul tilde de pancartista, ateo, invertido o amigo de ETA a todo aquel que no promulgue con sus mandamientos maniqueos, pero hasta la libertad de religión y de culto hemos llegado.

Sin personalizar en Zapatero, está claro que un presidente de Gobierno representa la totalidad del Estado que, curiosamente, es aconfesional. Entonces, ¿debemos enfadarnos porque no se confiesa? ¿O porque no se levanta y se sienta mientras murmura incongruencias como hacen los acólitos de las iglesias? (Por cierto, ¿alguien entiende esa ceremonia?). Vistas así las cosas, debo poner el grito en el cielo con carácter retroactivo porque durante la presidencia de Aznar asistí a numerosos rituales vudú y no se dignó a comparecer. ¿Por qué no desgarró el gaznate de una gallina con los dientes? ¿Por qué no se bebió su sangre mientras se colocaba sus vísceras a modo de pulseras, collar y cinturón? Ni un solo espíritu fue nombrado ministro. Ofendió y provocó a los que estábamos en trance.

Sigo con el carácter regresivo y debo cargar ahora contra Felipe González. Coincide que durante su mandato, me convertí al Islamismo. Recuerdo que en esta, mi etapa musulmana, González jamás rezó de cara a La Meca. ¿Acaso habló de Mahoma? ¿Y de la montaña? ¿Fornicó con su mujer o comió en el Ramadán? ¿Qué hay que decir de su barba? La ausencia más barbilampiñesca. Ofendió y provocó a toda la comunidad musulmana.

Antes de que el Islam me acogiera cual Mohammed Alí, estuve en los brazos de Buda. Lo sé, mi periplo religioso es harto extenso. Pues bien, nunca vi a Calvo-Sotelo calzarse unas sandalias y ataviarse con una túnica naranja para salir al hemiciclo con el melón afeitado después de someterse a 18 horas diarias de rezo tranquilizador y pacificante. ¿Por qué no ardía el incienso por las calles? ¿Se sentaría en su despacho en la posición de loto? Lo peor de todo, es que los monjes de Shaolin no vinieron de gira en esa época. Ofendió y provocó a todos los budistas.

Pues no, no, no y no. Zapatero no ofende ni provoca a los católicos, por la misma razón que no lo hicieron Aznar, González, Calvo-Sotelo o quien sea. Basta observar como los budistas no se quejaron, siguieron meditabundos, los musulmanes miraron a La Meca y los practicantes de vudú, procuraron mantener su nirvana negro. A la religión se accede a través de la voluntad, no de la coacción. Si seguimos lo que predica Acebes, el jefe del Ejecutivo tendrá que raparse la cabeza y vestir de naranja, adornarse con un intestino como collar, dejarse barba y condenar el condón y el matrimonio homosexual. Eso si que sería una ofensa y una provocación.

Dicen que en Picadilly Circus, en Londres, nadie está más de treinta y siete minutos sin encontrarse a alguien conocido. Estuve en esta plaza hace poco y huí al cuarto de hora al grito de “Mind the gap”, temeroso de que sucediera el encuentro. Y es que encima lo anuncian como algo positivo. Sólo me faltaría disfrutar de mis vacaciones y encontrarme con el familiar, conocido o compañero de la oficina de turno. Por suerte, había dejado el móvil en España, así que la incomunicación fue prácticamente total. Todo un lujo hoy en día, en que estar localizable y localizado se convierte en un requisito impuesto por la inercia social.

Hay que fichar al salir y entrar de casa, no se puede desconectar el teléfono móvil, se debe revisar el correo electrónico cada treinta segundos y no podemos olvidar dibujar un mapa con todos los trayectos previstos para el día. Se pierden así dos bienes preciados que, en su justa medida, son necesarios para mejorar la salud mental de cada uno: la soledad y el silencio. Estos dos términos (que así, juntitos, podrían ser un título de un libro de Juan José Millás) arrastran un estigma, a mi parecer, totalmente incomprensible. Basta hacer la prueba. Desconecten su móvil y notarán el creciente enfado de sus allegados. “¿Pero no has visto las siete perdidas que te he hecho? Manda un mensaje y avisa, hombre.”

Que te avise tu puta madre, pienso yo. ¿Se acuerdan cuando no había móviles y no pasaba nada? La comunicación telefónica se establecía si los dos interlocutores se encontraban en sus casas, y si no estaban, pues anda, eso, que no estaban. Si eso, llamo luego. Y todos tranquilísimos. Claro que también puede optar por no encender su teléfono, ya me dirán cuanto aguantan. Se ha perdido el placer de estar sólo, de no hablar, la introspección. Luego vendrán los filósofos y hablarán del hombre como ser social, o el animal político que es. Palabras huecas. El ser humano se rige por individualidades, ansía su propio éxito, pero se encuentra en un medio masificado y, para sobrevivir en él, lo disimula adaptando pinceladas de un comportamiento gregario.

A partir de hoy, no hablen, no llamen, no se encuentren con nadie, no comuniquen a dónde van ni qué van a hacer. Eso sí, sólo si ese es su deseo. En el lado opuesto, quizá Maragall y Rajoy deberían visitar Picadilly Circus y encontrarse con alguien. Ellos están solos, se lo han buscado, aún sin desearlo. Paradójicamente, los dos se encuentran aislados a causa de, precisamente, su compañía. Por una parte, aliados de gobierno que desgastan y marginan; por otra, compañeros de partido que sitian a los moderados. De todas maneras, la soledad no buscada es algo que no deseo a nadie. Exceptuando la parlamentaria, claro.